Afrodite, dea della bellezza e dell’amore che ogni cosa genera e muove, nasce secondo il mito dalla spuma marina (in greco antico, aphrós) fecondata dai genitali di Urano, recisi e gettati in mare dal figlio Crono. Secondo questa eziologia, dunque, Afrodite è più antica persino di Zeus e il suo potere risiede – per dirla con Esiodo – in “sussurri di fanciulle, sorrisi, inganni d’amore e dolce desiderio e piacere gioioso”.

La divinità neonata nuotò dapprima verso Citèra, isola meravigliosa nel suo roccioso splendore, ma troppo piccola per una simile creatura. Da qui, Afrodite virò definitivamente verso quella che divenne la sua vera patria: l’isola di Cipro. C’è una ragione se la dea scelse proprio questa come sua dimora: Cipro è un vero e proprio ponte, una stazione di collegamento tra Occidente e Oriente, e Afrodite, in origine, doveva essere una divinità asiatica, il cui culto si sarebbe diffuso in Grecia proprio dal Medioriente, dalla Palestina, dalla Fenicia. In tal senso, Afrodite è il nuovo volto (greco) di Astarte (o Ishtar), antichissima divinità semitica rappresentata molto spesso come un essere bisessuale. La bisessualità, infatti, appartiene alla dea in quanto creatura pre-cosmica, signora della forza vitale che rigenera e sostiene l’universo.

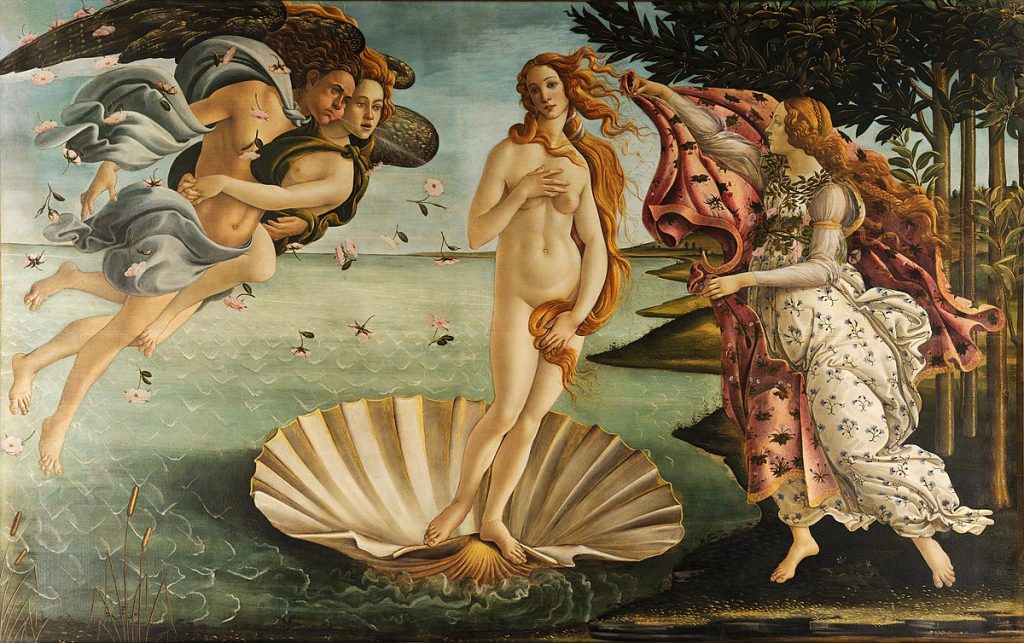

Ora, se nella Teogonia di Esiodo Afrodite nasce direttamente dalla spuma del mare, come la mettiamo con la conchiglia dipinta da Botticelli? Si tratta di una variante del mito, secondo cui Afrodite sarebbe apparsa dalle acque del mare dentro una conchiglia, come una perla dentro un’ostrica. Per questo le conchiglie erano sacre ad Afrodite ed erano un dono che gli innamorati antichi si scambiavano come pegno dei loro sentimenti.

Afrodite non è solo la dea dell’amore positivo ma anche del desiderio folle e irrefrenabile (ma poi, esiste un desiderio che non sia tale?). I greci per questo avevano un nome: Eros, scritto con la maiuscola perché lo stesso Eros è un dio. Un greco non avrebbe mai usato la frase “Ti amo”, semplicemente perché non la conosceva. Un greco avrebbe detto “Eros mi possiede, Eros mi sconvolge”. L’amore, e quindi Eros, era sempre il soggetto e l’essere umano, al contrario, soltanto l’oggetto di una passione travolgente. L’amore per i greci non è un impulso soggettivo ma una forza oggettiva; non è un moto interiore ma un potere che agisce dall’esterno. L’amore è un vincolo, una schiavitù.

Uno sguardo superficiale a questa concezione, lontana dalla nostra idea di amore come sentimento e come libera inclinazione individuale, ci potrebbe portare a pensare che quello dei greci sia un punto di vista primitivo e a considerare il nostro come corretto. Ma chi ci autorizza ad essere così presuntuosi da credere che, in amore, ne sappiamo più di Saffo? Chi ha sperimentato la forza dell’amore, può davvero dire di non essersi mai sentito in balia di una forza più grande?

Per ritrovare la pace e la serenità bisogna far sì che la persona amata ci ricambi e, per questo, bisogna rivolgersi ad Afrodite come faceva già Saffo più di due millenni e mezzo fa.

Rifiutata dalla persona amata, Saffo si rivolge ad Afrodite con questa preghiera, che riportiamo qui (non completa) nella traduzione di Salvatore Quasimodo:

Afrodite, trono adorno, immortale,

figlia di Zeus, che le reti intessi, ti prego:

l’animo non piegarmi, o signora,

con tormenti e affanni.

Vieni qui: come altre volte,

udendo la mia voce di lontano,

mi esaudisti; e lasciata la casa d’oro

del padre venisti,

aggiogato il carro. Belli e veloci

passeri ti conducevano, intorno alla terra nera,

con battito fitto di ali, dal cielo

attraverso l’aere.

E presto giunsero. Tu, beata,

sorridevi nel tuo volto immortale

mi chiedevi del mio nuovo soffrire: perché

di nuovo ti invocavo:

cosa mai desideravo che avvenisse

al mio animo folle. “Chi di nuovo devo persuadere

a rispondere al tuo amore? Chi è ingiusto

verso te, Saffo?

Se ora fugge, presto ti inseguirà:

se non accetta doni, te ne offrirà:

se non ti ama, subito ti amerà

pur se non vuole.”

Vieni da me anche ora: liberami dagli affanni

angosciosi: colma tutti i desideri

dell’animo mio; e proprio tu

sii la mia alleata.

Non sappiamo se anche questa volta Afrodite abbia esaudito le preghiere di Saffo, l’unica cosa che sappiamo è che alle spalle di Eros c’è lei: una divinità grande e terribile, volubile e astuta, crudele e capricciosa. Bella, ovviamente: la più bella di tutte le creature dell’universo.

Non è un caso che a restituirci la statua più celebre della più bella tra le dee greche sia proprio la più bella tra le isole Cicladi: Milo.

In quest’isola meravigliosa, scolpita dal vento e dalle acque cristalline dell’Egeo, meta un tempo privilegiata per i suoi preziosi giacimenti di ossidiana e oggi per i suoi paesaggi arcani e ammalianti, un contadino trovò nel 1820 la scultura, che più di ogni altra rappresenta, nell’immaginario universale, l’essenza della scultura greca: la Venere di Milo.

A proteggerla per 15 secoli erano stati solo un cumulo di pietre, fortuitamente disposte a bella posa da un qualche evento catastrofico o forse, chissà, dalla premura di un qualche “innamorato” che, ammaliato dalla bellezza della dea, aveva voluto salvarla dalla furia iconoclasta della religione o dalla banale e umana necessità di farne calce. E così, quando la Venere venne alla luce, nel luogo dove un tempo sorgeva il ginnasio, sull’acropoli della città, la notizia del suo ritrovamento e della sua bellezza, per quanto allora in pezzi, si sparse rapidamente nell’isola, a quel tempo di dominio turco. Già imballata e pronta ad essere imbarcata alla volta di Costantinopoli, la statua fu in grado di scatenare, come nelle più classiche contese d’amore, un aspro scontro tra i contendenti che bramavano il suo possesso e che, a diverso titolo, sostenevano di averne diritto.

A colpi di sciabola e fucile, fu l’ammiraglio francese D’Urville ad avere la meglio: caricata la Venere sulla sua imbarcazione, veleggiò verso Parigi e ne fece dono al re Luigi XVIII che la fece trasportare nel museo del Louvre, di cui rappresenta, ancor oggi, uno dei pezzi più famosi.

Seppur mutila di entrambe le braccia, la dea ci appare nella sua divina perfezione e maestosa nudità, secondo i canoni dell’equilibrio classico, mentre lascia negligentemente scivolare il suo manto sulle gambe, scoprendo il seno e disvelando il pube. Nella mano sinistra stringeva una mela, simbolo d’amore e dell’isola che l’aveva ospitata sulla sua Acropoli, quella mela che il giudizio di un mortale innamorato, il troiano Paride, le aveva donato a riconoscimento della supremazia della sua divina bellezza.

Per i Romani, Afrodite sarà in primo luogo Aeneadum genitrix, madre di Enea e progenitrice della gens Iulia, la famiglia di Cesare e poi di Augusto, alle cui predestinate mani il destino affiderà un potere enorme, nel delicato passaggio dalla Repubblica all’Impero.

Celebrata dall’epicureo Lucrezio, Afrodite è onnipotente forza creatrice che pervade la natura e vi anima tutto l’essere, ma è anche l’unica dea in grado di placare i feroci effetti del signore delle armi, Marte. Nel suo grembo, il dio della Guerra si abbandona sconfitto dall’insanabile ferita d’amore dispensando ai Romani la pace che la dea gli chiede, sussurrandogli voluttuosa nelle orecchie.

Ed oggi, cosa rimane della divina Afrodite nell’era dei finti sospiri dei fotoromanzi, delle feste di San Valentino e dei messaggi d’amore scritti nei cioccolatini? L’amore è cambiato.

Ma se, ancora oggi, avessero ragione Euripide e Saffo? Meglio essere prudenti e non offendere Afrodite sottovalutando il suo potere. Ogni tanto, senza dar troppo nell’occhio, è bene continuare ad intonare qualche verso di quella magica litania antica:

Afrodite, trono adorno, immortale,

figlia di Zeus, che le reti intessi, ti prego:

l’animo non piegarmi, o signora,

con tormenti e affanni…