Ieri si è aggiunto un nuovo capitolo alla leggendaria generosità di Alberto Coppo nei confronti della nostra associazione. Un po’ perché il tempo infausto avrebbe stroncato chiunque (ma nessuno dei partecipanti peraltro aveva dato forfait: ormai siamo in simbiosi), un po’ perché trattare della genesi della Città degli Studi, dal suo embrione di primo Novecento al progetto e alla realizzazione dei primi anni ’30, nel dettaglio ma in modo totalmente fruibile dal pubblico vario che eravamo, non è proprio da tutti…

La visita si inseriva e completava una sorta di ciclo sulle trasformazioni urbane del ventennio: dopo l’E-42 (EUR) e il Foro Italico, la cittadella degli studi, il cui progetto urbanistico, con la regia di Marcello PIacentini, fu iniziato nel 1932 e che venne inaugurata il 31 marzo 1935, alla presenza del re. Distrattamente saremo in molti passati per i propilei d’ingresso senza accorgerci del geniale escamotage delle scale in fondo, davanti al corpo centrale del Rettorato, che fanno apparire l’edificio, con la Minerva di Arturo Martini, a una quota visiva che sembra alla stessa altezza dei propilei stessi, pur se il terreno è significativamente digradante.

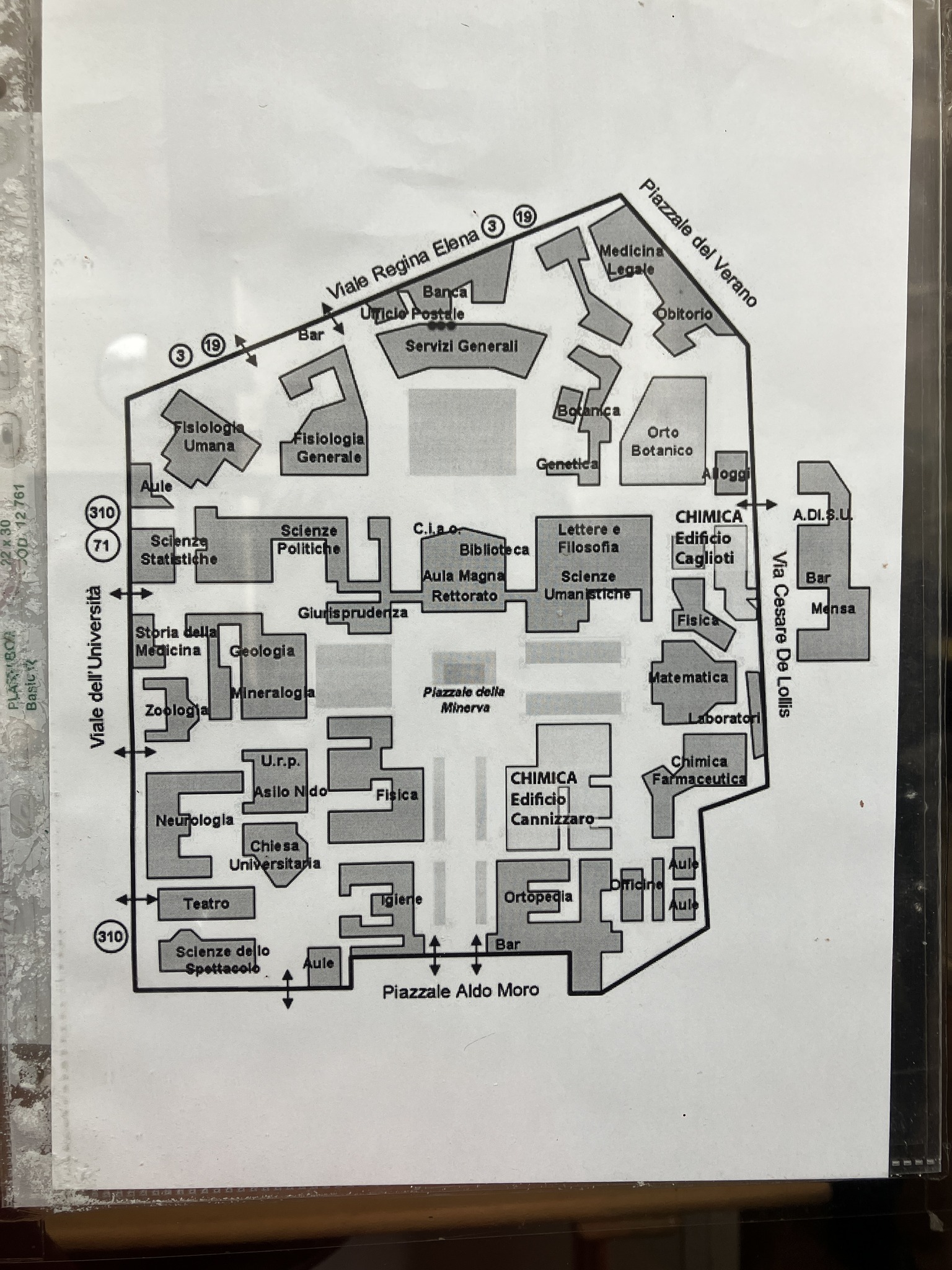

Obbligatorio fare una scelta tra gli edifici più significativi: quello di Fisica, di Giuseppe Pagano (Pogatschnig) che dall’adesione al fascismo nell’alveo del quale si svolge tutta la sua carriera, si sposta dal giugno ’43 nella Resistenza e muore nel campo di Mauthausen nell’aprile del ’45; quelli gemelli, Giurisprudenza e Lettere ai due lati del Rettorato, di Gaetando Rapisardi, quello (bellissimo e in condizioni fatiscenti) di Botanica di Giuseppe Capponi, innovativo e dal chiaro linguaggio razionalista europeo, in contrasto con il monumentalismo che, in diverse accezioni, rimane la cifra della cittadella. E, infine, l’ospite di riguardo della nostra passeggiata, l’istituto di Matematica intitolato a Guido Castelnuovo di Giò Ponti, un edificio davvero unico nella struttura, nella pianta e nella decorazione. Mutilato della sua bellissima vetrata colorata, andata in pezzi per lo spostamento d’aria delle bombe del 19 luglio 1943 e offeso da ristrutturazioni, avanzamenti di corpi di fabbrica, costruzioni di bizzarre scale anti-incendio all’interno del cortile, resta uno degli edifici più interessanti di tutta la città universitaria. Malinconico emblema dell’incapacità di coniugare nuove esigenze nell’uso degli edifici con il rispetto dovuto a creazioni esemplari.

Piccolo dettaglio: quanti sanno che il colore giallino dei rivestimenti, ribattezzato “giallo città universitaria”, è dovuto all’uso peculiare di una cortina di mattoni in litoceramica?

Non solo per questa, che in fondo è poco più che una curiosità, ma soprattutto per averci fatto “vedere” quello che era già sotto i nostri occhi, in questo caso un luogo cui ci legano esperienze e fatti fondanti delle nostre persone, un grazie speciale ad Alberto.